成人世界,一塌糊涂,不可救药 | 重读《朝花夕拾》

- 文化

- 2个月前

- 26

1、动的精神

鲁迅一向关心中国的儿童问题。很早他就写过《我们怎样做父亲》,后期也有《从孩子的照相说起》,其中说道:

但中国一般的趋势,却只在向驯良之类——“静”的一方面发展,低眉顺眼,唯唯诺诺,才算一个好孩子,名之曰“有趣”。活泼,健康,顽强,挺胸仰面……凡是属于“动”的,那就未免有人摇头了,甚至于称之为“洋气”。

中国的孩子们从小就是以“静”为培养的原则,非常反“动”。南宋时的朱熹在过去一千年里影响最大,他在《童蒙须知》里写道:

凡人子弟,须是常低声下气,语言详缓,不可高言喧哄,浮言戏笑。父兄长上有所教督,但当低首听受,不可妄大议论。长上检责,或有过误,不可便自分解,姑且隐默。

凡行步趋跄,须是端正,不可疾走跳踯。若父母长上有所唤召,却当疾走而前,不可舒缓。

凡喧哄争斗之处不可近,无益之事不可为,谓如赌博、笼养、打球、踢球、放风禽等事。

这是何等束缚人身和人心的教条呀!与儿童好动不好静的天性格格不入,长此以往,只会造成“缩小的成人”:“屏息低头,毫不敢轻举妄动。两眼下视黄泉,看天就是傲慢,满脸装出死相,说笑就是放肆。”(《忽然想到(五)》)

鲁迅反对这些僵死的规定,他希望孩子们能动,能跳,会说,会笑。《从百草园到三味书屋》就充分地展示了一个天性活泼的孩子,怎样从无拘无束的自由天地逐渐走向拘禁和规训的过程。

△三味书屋

我们不妨先来数一数,《朝花夕拾》里面有哪些地方违背了朱子的教训?

《从百草园到三味书屋》里,有拔草、翻石头、跳石井栏;《琐记》里,有吃冰、打旋子;《五猖会》里,看迎神赛会。这些都是朱子所说的“无益之事”,小孩子是不能做的,比如说“笼养”。鲁迅有没有写过“笼养”?写过,而且不少。第一篇《狗·猫·鼠》里,讲到养在纸盒里的隐鼠。还有《从百草园到三味书屋》里,在雪地里张筛捕鸟,所得麻雀甚多,可是养不过夜,也都属于“笼养”之事。还有“放风禽”,他在《野草》的《风筝》里面说,他很后悔把弟弟所编扎的风筝踩碎了,这是一种对于弟弟精神上的虐杀。

长大以后,读了西方的儿童书,才知道原来游戏是儿童最正当的行为,玩具是儿童的天使。朱子的教训,无疑是对孩童精神上的虐杀。

好在我们中国的圣贤并不都是朱熹那样。同样是理学大师,明代的王阳明的《训蒙大意》就通达近人情,合乎现代精神。他说:

大抵童子之情,乐嬉游而惮拘检,如草木之始萌芽,舒畅之则条达,摧挠之则衰痿。今教童子,必使其趋向鼓舞,中心喜悦,则其进自不能已。

儿童的习性就是喜欢高高兴兴地游玩,而怕被拘束,就好像草木刚刚萌芽,如果你一味压制,就会萎缩下去。如果任其自由生长,就会枝繁叶茂。王阳明的教育思想,符合我们现代人的观念。我们现在都希望孩子们自由活泼,在身体上和心理上都能够愉悦。但是,以朱熹为代表的宋代理学家,总是力主孩童们举动要严肃,思想要诚敬,形成最近一千年来中国主流的儿童“规范文化”。

但是,宋代以前,孩童教育却是另外一种情形。儒家的教育思想本来是非常健康的。比如《论语》中,孔子就感叹而且赞赏这样一种境界:“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”一千年前的一千多年,是属于动的时代。

西晋左思的《娇女诗》,写他的女儿“驰骛翔园林,果下皆生摘”“贪华风雨中,倏忽数百适”,晚唐李商隐的《骄儿诗》,写他的儿子“青春妍和月,朋戏浑甥侄。绕堂复穿林,沸若金鼎溢”。盛唐大诗人杜甫的《百忧集行》自述道:“忆年十五心尚孩,健如黄犊走复来。庭前八月梨枣熟,一日上树能千回。”

笑闹不禁,嬉戏不绝,这才符合儿童的天性,也符合现代的幼教观念。读到《朝花夕拾》里关于童年的回忆文章,孩子们游戏,甚至淘气,疾走跳踯,生动活泼,充满动的精神,我们都会发出会心的微笑,想到古往今来,没有什么圣贤教训真的能把孩子们的手脚捆起来。

更为美好的是大人带着小孩玩。现代小说家汪曾祺回忆抗战时期在昆明的生活,有一篇随笔《泡茶馆》,里面写道:

茶馆的墙壁上张贴、涂抹得乱七八糟。但我却于西墙上发现了一首诗,一首真正的诗:

记得旧时好,

跟随爹爹去吃茶。

门前磨螺壳,

巷口弄泥沙。

是用墨笔题写在墙上的。这使我大为惊异了。这是什么人写的呢?

据说这是明代陈白沙的诗,后面却还有两句:“而今人长大,心事乱如麻。”这两句拿《朝花夕拾·小引》里的话说,“便是现在心目中的离奇和芜杂”。这一本《朝花夕拾》,其实就是鲁迅从“记得旧时好”写到“而今人长大”,是一篇童年时光的“悲哀的吊唁”,是一篇《失乐园》。

2. 多识于鸟兽草木之名

值得注意的是,儿童的生活里不只是嬉戏玩乐,长身体之外,还有一个重要的方面是长知识。废名是周作人的弟子,但非常崇拜鲁迅,他写过一篇《教训》,里面有一节谈的是“多识于鸟兽草木之名”:

我个人做小孩时的生活是很有趣味的,……我好读书而不求甚解,对于鸟兽草木都是忘年交,每每没有问他们的姓名了。到了长大离乡别井,偶然记起老朋友,则无以称呼之,因此十分寂寞。因此我读了孔子的话,“多识于鸟兽草木之名!”我佩服孔子是一位好教师了。倘若我当时有先生教给我,这是什么鸟,这是什么花,那么艺术与科学合而为一了,说起来心向往之。

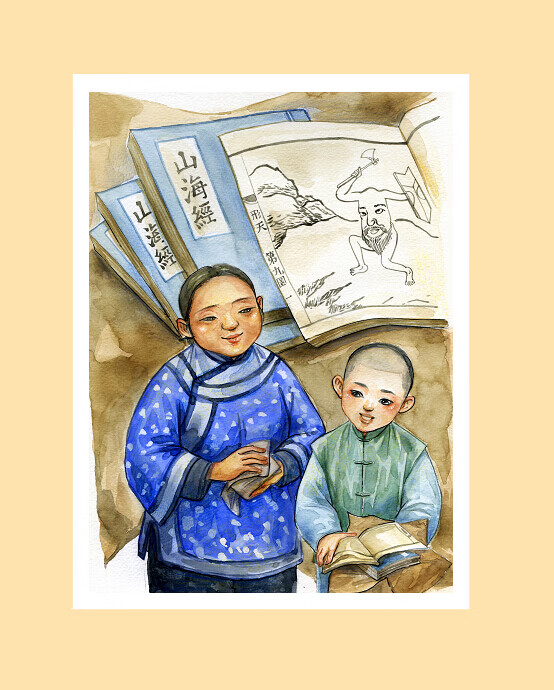

显然,鲁迅比废名强,他好奇而且有探索精神,从小就能把艺术与科学合二为一。为什么这样说呢?翻翻《朝花夕拾》就知道,里面比比皆是对鸟兽、草木、虫鱼的描写,植物有皂荚、桑椹、何首乌、木莲、覆盆子,动物有蝉、黄蜂、叫天子、油蛉、蟋蟀、蜈蚣、斑蝥等等。对这一切,小时候的他,就不只停留在感性的认识,他会去查资料,看这些草木鸟兽虫鱼的图鉴,比如《山海经》和《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》,还有《花镜》《尔雅音图》和《毛诗品物图考》,诸如此类。

△《山海经》(闽格古斋藏板,明郑煾校刻本)

他喜欢打破砂锅问到底。在三味书屋里他会问老师,这个书上的“怪哉虫”到底是一个什么虫。甚至一些传说中的动物,比如拇指一般大,养在笔筒里,会舔墨的墨猴;又比如美女蛇,和能吸蛇的脑髓的飞蜈蚣,他都有强烈的兴趣想搞清楚。他在《看图识字》一文里写过:

孩子是可以敬服的,他常常想到星月以上的境界,想到地面下的情形,想到花卉的用处,想到昆虫的言语;他想飞上天空,他想潜入蚁穴……

他这么说的时候,想到的一定是自己的童年。他从小就是把诗人的趣味和科学家的趣味结合到一起,也一直保持着对新鲜事物的好奇心。《琐记》里写他读《天演论》:

“哦!原来世界上竟还有一个赫胥黎坐在书房里那么想,而且想得那么新鲜?”

鲁迅先进了矿业学校,又到了水师学堂,最后毕业于医学专门学校,掌握了矿物学、解剖学、霉菌学等学科知识,却弃医从文,是一个在感性和理性两方面都非常发达的人物。这个种子,我们读《朝花夕拾》就知道是什么时候播下去的。

鲁迅追怀儿童的时光,有一些非常动人的场景。比如,《朝花夕拾》里面有两处写到夏夜纳凉,既有艺术与诗的氛围,又不乏科学的趣味。鲁迅在《呐喊·自序》里,就写过他在绍兴会馆的夏夜乘凉,晚上会有槐蚕落到脖子上,冰凉冰凉。《朝花夕拾》里面也有两处,一处是在《狗·猫·鼠》里,写树下乘凉的时候,很庆幸故事里的猫没有教会老虎爬树的本领,否则现在树上会爬下一个老虎来,多可怕。一处是在《百草园与三味书屋》里,写到美女蛇,叫你你可不要应答。

鲁迅写这些的时候,伴随着光影和声音。他说猫从桂树上下来,沙沙地有趾爪的爬搔声;飞蜈蚣来了,沙沙沙!风雨一样的声音。儿童记忆中间少不了有一些恐惧,它们结合成为细枝末节缠绕起来的立体的文本。所以说,《朝花夕拾》对儿童时代的呈现,对小孩子心理、行为、话语的描写,非常全面、细腻、深刻,牵动着我们的心弦,所以才会引起一代又一代人的共鸣,承载我们的集体记忆。

3. 超自然的好奇心

这种恐惧、紧张,以及伴随着的期待、失落、失落之后的怅惘,在儿时的鲁迅身上有很特别的表现。他的世界里有一块地方,是今天的孩子们不大明白的,那就是一个鬼魅的、神秘的,甚至是迷信的世界。鲁迅在自然的好奇与科学的信仰之外,对超自然的东西也具有强烈的兴趣。有时候,我们甚至可以说,他被迷住了。在《二十四孝图》里,他说:

我的小同学因为专读“人之初性本善”读得要枯燥而死了,只好偷偷地翻开第一叶,看那题着“文星高照”四个字的恶鬼一般的魁星像,来满足他幼稚的爱美的天性。昨天看这个,今天也看这个,然而他们的眼睛里还闪出苏醒和欢喜的光辉来。

这眼睛里闪着的“苏醒和欢喜的光辉”,是对着“恶鬼一般的魁星像”而发的,除了“爱美的天性”,恐怕还有对鬼神世界的好奇和迷恋。

如果我们问同学,世界上有没有鬼?回答当然是没有。我们今天的教育有一个巨大的成果,就是把鬼神彻底从我们的思想中驱除了。唯物主义的小孩子们,已经彻底没有神与鬼的概念了,现代的社会生活中也找不到鬼怪的影子了。但鲁迅那个时代不一样,鬼跟人如影随形,玄幻跟真实往往混在一起。那时候城市都还像乡村,邻里关系很近,相互之间信息是共通的。这一个池塘曾经淹死过一个小孩,那一座屋子的梁上曾经有女人在上面吊死。大家口耳相传。那些人虽然在肉体上彻底消失了,灵魂还在这个世界上游荡。而且,举头三尺有神明,书有书神,灶有灶神。鲁迅二十岁时就写过文章送灶神、祭书神。现在我们当然就说,这是迷信。但鲁迅对于鬼神世界,那些阎罗天子、牛首阿旁、城隍、无常,就是有拦不住的好奇。

鲁迅有意思的地方在于,他是科学的,也是迷信的。科学是他一生的思想主干,迷信倒是点缀他感情和经验的枝叶。这些枝叶形成了厚重的阴影。他有一个通达的说法,说是内心朴素的农民,一年劳作到头,“必求一扬其精神”。喝喝酒,看看戏,拜拜神,就是让精神的压力释放一下。

鲁迅小时候喜欢看迎神赛会,喜欢看戏。《社戏》那一篇小说就是证明。我们的孩子们现在很难想象,在一百多年以前,人们的文化活动多么贫乏,乡间一演就是好几个晚上的大戏,哪怕演员很蹩脚,都是了不得的文化大餐,能给人以难得的享受。鲁迅最初的美育教育中,这样的社戏和迎神赛会占有很重的分量。

《朝花夕拾》就典型反映了鲁迅思想和情感中对神异世界的兴趣。《无常》这一篇,还有《五猖会》那半篇,都是写这个题目的。很多人对《无常》这一篇评价很高。

周作人说:“活无常的描写实在很是出色,真足够做他永久的纪念,此外只有一篇《女吊》可以相比。”夏济安在《鲁迅作品的黑暗面》里说:

鲁迅对其中的一些鬼魂甚至还悄悄怀藏着爱意,譬如,他对目连戏里的鬼魂人物就带着一种宠溺的偏爱。极少有作家能这样热忱地描写这种恐怖的题材,而鲁迅作为社会改革家,竟然对民间流传的迷信思想怀有同情,更是出人意料,也正因为如此,《无常》《女吊》两篇作品才显得愈发珍贵。

鲁迅对于鬼神世界的好奇,就在于这“同情”二字。同样是写神仙狐鬼精魅故事,蒲松龄的《聊斋志异》,曾经得到鲁迅这样的评语:“花妖狐魅,多具人情,和易可亲,忘为异类”“畸人异行,出于幻域,顿入人间”。“异类”有“人情”,“幻域”即“人间”。鲁迅笔下的鬼神不也是这样吗?《无常》里说他“在故乡时候,和‘下等人’一同,常常这样高兴地正视过这鬼而人,理而情,可怖而可爱的无常;而且欣赏他脸上的哭或笑,口头的硬语与谐谈……”。

无常是“鬼而人,理而情,可怖而可爱”,虽然是以鬼的面目出现,但有着人的七情六欲,而且合人世间的情,也合人世间的理。为什么过去的社会上有那么多迷信的人们?因为有苦无处说,有冤无处申,所以才把希望寄托在阴间的鬼神身上。

他们——敝同乡“下等人”——的许多,活着,苦着,被流言,被反噬,因了积久的经验,知道阳间维持“公理”的只有一个会,而且这会的本身就是“遥遥茫茫”,于是乎势不得不发生对于阴间的神往。人是大抵自以为衔些冤抑的;活的“正人君子”们只能骗鸟,若问愚民,他就可以不假思索地回答你:公正的裁判是在阴间!

裁判是严厉的,但又是通情达理的。鲁迅写无常很爽直,有人情,可以做朋友,所以才“可怖而可爱”。鲁迅在写无常、城隍,甚至美女蛇等时,都是一面很紧张,一面又很快活。他真懂得儿童的心理,要刺激,又害怕。大人有“对于阴间的神往”,小孩则只是好奇和迷恋。那种紧张的期待,那种刺激和害怕交织的辰光,鲁迅再也回不去了,所以他在《朝花夕拾》里,给了很大篇幅加以“悲哀的吊唁”。

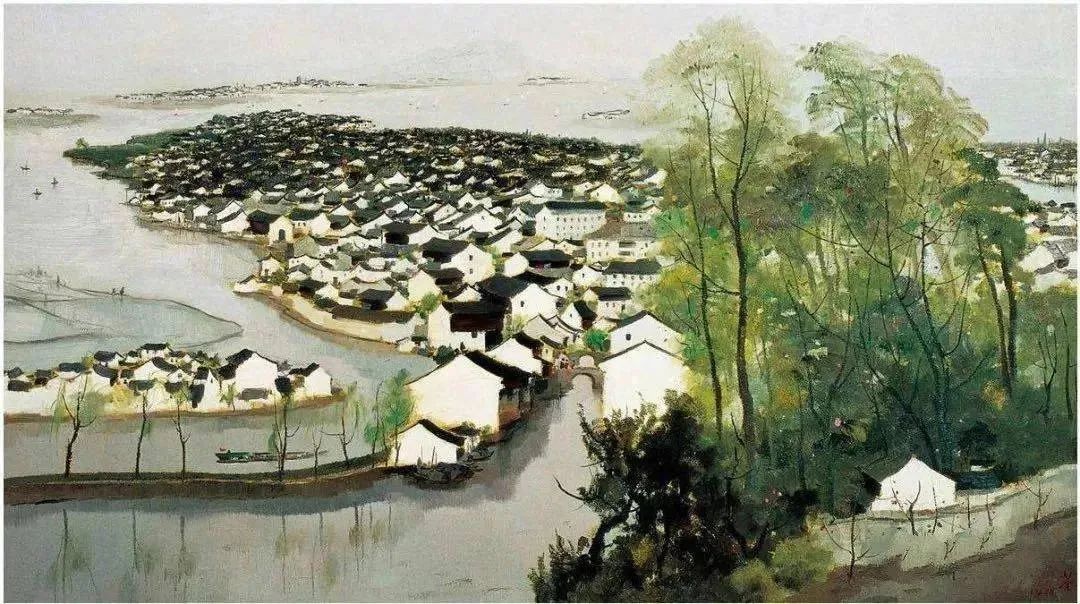

△ 吴冠中,1997年油画《鲁迅的故乡》

四、成人的世界

“一塌糊涂,不可救药”

告别了蟋蟀们,告别了覆盆子们,告别了迎神赛会和社戏,《朝花夕拾》告别了美好的童年,写到了少年和青年。《从百草园到三味书屋》事实上已经从一个更美好的世界离开了,他一步一步地往前走,世界也就越来越成人化,而成人的世界是离奇的、芜杂的、难受得多的。《二十四孝图》里说,“在中国的天地间,不但做人,便是做鬼,也艰难极了”。但是,鲁迅的批评并不是那么激烈,他觉得这个世界可笑的成分大于可恶。如果归纳一下,成人的问题主要有几个方面:一是做事情马马虎虎,经常处于一个“不甚了然”的状态;二是到头来也没有一个解决办法,什么都没法改变;三是一种劣根性,喜欢背后发议论,那就是流言的“切切察察”。

1.“不甚了然”

《琐记》里面提到了一个青龙山的煤矿,把以前的技师辞退了,换了一个“不甚了然”的人,理由是原来的技师薪水贵了,而开煤矿并不难。“于是不到一年,就连煤在哪里也不甚了然起来……”“不甚了然”几个字很轻描淡写,但是却很关键。比如《琐记》接下来写到日本留学,大家都没有经验,就去请教一个早一年毕业的“前辈同学”——这是个生造词,自带讽刺意味。那个人就说,第一,日本的袜子不能穿;第二,要多换些他们的现银。结果到了日本,中国袜完全没有用,而且一块钱的银元日本早已经都废了。可见那位仁兄也是“不甚了然”。

《朝花夕拾》里,鲁迅对中国社会,对中国近代种种落后情况的批评,没有《呐喊》《热风》那么尖锐,主要是揶揄和不动声色的冷嘲。中国人的主要问题是不专业,不认真,凡事马马虎虎,总之是“不甚了然”。我们可以集中来看一看《父亲的病》。

中医在鲁迅的眼里,是中国人“不甚了然”的重灾区。《父亲的病》对中医的批评,就是在于他们没有科学的态度,说什么“医者,意也”,其实就是靠猜,靠碰运气。有一个病人,百药无效,一个叫叶天士的先生,只在旧方上加了一味药引,也就是梧桐叶子,只一服,就豁然痊愈。说什么梧桐先知秋期,故以秋气动之,就OK了。“我虽然并不了然,但也十分佩服。”

《无常》里写郎中,开了药方:附子、肉桂,外加牛膝。“第一煎吃下去,冷汗发出;第二煎吃下去,两脚笔直。”鲁迅在笑谑之间,就把一个中医的昏庸误人写出来了。《无常》引出的苗头,到了《父亲的病》就大写特写。

《父亲的病》出现过两位名医,“凡国手,都能够起死回生的”,开了许多稀奇古怪的药方,但最后父亲还是去世了。《父亲的病》里写到的两位老中医,其相同点与不同点,都很有趣。相同点是:第一个,出诊费都高,高到一元四角一次,当年是一笔巨款。第二个,态度都好。前一位讲话“极其诚恳”,后一位也“恳切详细”。

不同点是,第二个,用药怪。前一位已经很怪了,要经霜三年的甘蔗。后一位更怪,要一对原配的蟋蟀。为什么要原配呢?离了婚再结婚也不行吗?鲁迅在写的时候,已经是很冷静表达了,他只陈述事实,并不戳穿他们事实上无能的真相。

第一个不同点,就更有意思了:“前回的名医的脸是圆而胖的,他却长而胖了:这一点颇不同。”——没有比这个更辛辣的讽刺了,表面上却一点看不出来。鲁迅的意思是,除了高矮肥瘦不同,中医的水平是一样的,都是“不甚了然”的巫术,“是一种有意的或无意的骗子”。鲁迅用了皮里阳秋的语言,把中医损得不轻。

2.“无法可想”

“无法可想”简直是鲁迅的口头禅,在《朝花夕拾》里也出现得很频繁。略数一数,便有以下几例:“我想,这实在是无法可想了”(《阿长与〈山海经〉》);“简直是无法可想”,“又有什么法子可想呢”(《二十四孝图》);“但是,有什么法子呢?”“便也无法可想”(《五猖会》);“呜呼,无法可想!”(《藤野先生》);“一点法子都没有”(《范爱农》)。

鲁迅这么说,在儿童时代,是对成人世界的无奈,因为造成的压迫多于呵护。而在青年时代,他是看到了成人世界的一塌糊涂,不可救药,便产生了一种挥之不去的无力感。也可以叫作绝望。比如《范爱农》这一篇,开头写徐锡麟被捕,“杀的杀掉了,死的死掉了”,没有别的法子了,除了发个电报。范爱农在故乡被人排挤,走投无路,却期望着哪一天鲁迅来电报,叫他上北京,可鲁迅却没办法在北京给他找到事情做。整本《朝花夕拾》以这个结局作为收束,是很令人气闷的。这是一个“坏的故事”。

鲁迅在水师学堂看到的是一片乌烟瘴气;在东京的留学生中看到的是到处乱七八糟;在与范爱农一起时,看到的是虽经辛亥革命,但社会上其实一点都没有改进,内骨子依旧,铁路股东是行政司长,钱店掌柜是军械司长,孔教会长后来也做了师范学校的校长。鲁迅不像胡适。胡适单纯而乐观,认为凡是旧中国的弊病,只要认真起来,就都有解决的办法。鲁迅看到的是国人的“不甚了然”,凡事敷衍,忽悠,自欺欺人,所以不容易找到解决办法,何况也懒得找。

在《父亲的病》中,第一个名医说,“我所有的学问,都用尽了”,第二个名医说,“我这样用药还会不大见效”,结果只剩下:“父亲的喘气颇长久,连我也听得很吃力,然而谁也不能帮助他。”一切都实在是没有办法了。但是,《父亲的病》里,与中医形成隐性的对立的,是西医。鲁迅在仙台学了解剖学、霉菌学,他知道西医有解决办法。

所以你看鲁迅1925年生病,看的都是山本医院。后来1926年,又看德国医院、法国医院。因为他不相信“败鼓皮丸”和“原配的蟋蟀”能有任何疗效,他是正宗学过西医的。但是,面对父亲的病无计可施的第二位名医,却坐在飞快的轿子里,行医之外,“正在和只长于外科的西医奋斗哩”。于是,鲁迅肯定又在摇头:这真是无法可想。

3.“切切察察”

我们能看得出来,《朝花夕拾》里,没有哪一个人是十恶不赦的。他们如果有什么阴暗面,能够给作者造成困扰的,就是他们喜欢背地里说人坏话。这就是流言,从第一篇的开头就出现了,而且一直贯穿到最后一篇《范爱农》。《阿长与〈山海经〉》里写得很形象:

最讨厌的是常喜欢切切察察,向人们低声絮说些什么事。还竖起第二个手指,在空中上下摇动,或者点着对手或自己的鼻尖。我的家里一有些小风波,不知怎的我总疑心和这“切切察察”有些关系。

《狗·猫·鼠》为什么花那么多的笔墨,游离于主题之外,谈一些名人学者,谈一些流言家?因为在1925年那些混乱的笔仗中,鲁迅吃了陈西滢等人许多流言的亏。所以,鲁迅为他们造出一个名词:“流言家”。

鲁迅对“流言家”深恶痛绝。但是,在《朝花夕拾》这样一系列书写很放松的回忆文章里,鲁迅的批判也温和得多了。他现在发现,大人的世界总是充满了流言。衍太太喜欢搬弄是非,说“我”已经偷了家里的东西去变卖了。最恶劣的是《藤野先生》里的那些日本同学,只要超过了60分,就不是你中国人的本事了,一定是老师事先透露了题目,等等。鲁迅受到极大的伤害,幻灯片事件之外,就数这种背地里的抹黑。

五、情感经验的根据地

“给我们的永逝的韶光一个悲哀的吊唁”

拉拉杂杂地讲到这里,现在我们要问,这十篇文章,都是散文或者说随笔,鲁迅只是顺着时间的先后依次写下来的吗?在《朝花夕拾》的小引里,他说过:

这十篇就是从记忆中抄出来的,与实际内容或有些不同,然而我现在只记得是这样。文体大概很杂乱,因为是或作或辍,经了九个月之多。环境也不一:前两篇写于北京寓所的东壁下;中三篇是流离中所作,地方是医院和木匠房;后五篇却在厦门大学的图书馆的楼上,已经是被学者们挤出集团之后了。

“文体”在这里是指文章的形式。鲁迅是一个文体大师,写东西还会“杂乱”吗?但是,“杂乱”的确是给读者的初始印象。但是,如果一篇接一篇看下来,我们会发现各篇之间很有一些记忆的勾连,文笔的穿插与呼应。这说明,鲁迅在写作成文和编辑成书的时候,有一个整体的规划。

比如,《阿长与〈山海经〉》里面写的长妈妈,在《狗·猫·鼠》里已露过面。《无常》里面大写特写的迎神赛会,也出现在《五猖会》里。《父亲的病》写的医生或者说郎中,《无常》里同样有过。《琐记》开头的衍太太,在《父亲的病》的最后也掺和进来了。所以说,《朝花夕拾》里面的文章看似独立,其实经过巧妙的布置,文笔往往相互勾连,彼此映照。

这种勾连和映照,一篇篇地读《朝花夕拾》,感觉就会很分明。在《藤野先生》里,先生批评作者把血管移了一点位置,说解剖图不是美术,不能因为美观而牺牲了真实。作者嘀嘀咕咕说:“图还是我画的不错。”为什么这么说呢?你再回去看,《从百草园到三味书屋》的最后一段,写他“书没有读成,画的成绩却不少了”,最成片段的是《荡寇志》和《西游记》的绣像,后来卖给一个有钱的同窗。还有《二十四孝图》,那是自己收得的最先的图画本子。《阿长与〈山海经〉》也写了自己搜集许多绘图的书。

这些都是有意无意的穿插与对照。我们对《朝花夕拾》做一个整体的回顾。在心力交瘁的1926年,鲁迅在某些时段,沉浸到对往昔的回忆中去了。无忧无虑的百草园,忧喜参半的三味书屋,横躺成一个“大”字的阿长,孩子们的“教唆犯”衍太太,还有五猖会的盛事。鲁迅用他极为生动的语言加以再现,“给我们的永逝的韶光一个悲哀的吊唁”。悲哀不只是现在来看,就连在当年,儿童的快乐里面也还有很多的凄凉。

《五猖会》第二段写赛会后的纪念品,一文钱买的一个哨子,用一点烂泥,几只小羽毛做的,“吡吡地吹它两三天”。在《二十四孝图》里,他说:“每看见小学生欢天喜地地看着一本粗拙的《儿童世界》之类,另想到别国的儿童用书的精美,自然要觉得中国儿童的可怜。”然而,当年虽然可怜兮兮,但逝去的时间毕竟是美好的,可惜永远不会再回来。

在故乡度过了童年,与“人生识字忧患始”的少年,然后是“走异路,逃异地,去寻求别样的人们”。从少年到青年,鲁迅所经历的一系列乐事、趣事、伤心事以及糗事,鲁迅都一一做了回顾。但是情绪越来越低沉,心情越来越芜杂。到了最后一篇《范爱农》,简直是灰暗的人生,让人想起鲁迅的《在酒楼上》和《孤独者》。因为大环境没有什么改变,所以像《在酒楼上》里写的蜂子或蝇子,飞了一个小圈子,又回来停在原地点;像《孤独者》写的一匹受伤的狼,在旷野中嗥叫,夹杂着愤怒和悲哀。

我们读《朝花夕拾》,一篇有一篇的读法,整本有整本的读法。而且,《朝花夕拾》与鲁迅其他的小说、散文和杂文,也形成了许许多多的勾连与呼应。我们读鲁迅,可以把这本《朝花夕拾》看成他情感经验的根据地。这是他出发的地方,是他“人穷则反本”的那个“本”。

本文摘编自

《天上深渊》

副标题:鲁迅十二论

有话要说...