封利强:我国刑事证据推理模式的转型:从日常思维到精密论证

- 文化

- 2年前

- 393

封利强

2017/6/8 14:52:22

点击率[773]

评论[0]

分享到 ∨

【法宝引证码】CLI.A.499999

【学科类别】刑事诉讼法

【出处】 《中国法学》2016年第6期

【写作时间】2016年

【中文摘要】我国传统的刑事证据推理模式属于日常思维模式,存在着自发性、粗放性和跳跃性等弊端。威格莫尔分析法和图尔敏模型是西方学者提出的两种分析工具,有助于推动刑事证据推理实现从日常思维模式到精密论证模式的转型。我们应当批判地吸收威格莫尔分析法和图尔敏模型的合理之处,并结合我国国情加以本土化改造。具体思路是:将刑事证据推理分为目标事实版本的确立、证据推理模型的建构以及证据总体分量的评估等三个步骤,依次递进、环环相扣地展开。

【中文关键字】司法证明;证据推理;威格莫尔分析法;图尔敏模型

【全文】

近年来,媒体曝光的一系列冤错案件把司法机关推到了舆论的“风口浪尖”,司法的权威性和公信力遭遇了严峻的挑战。从错案的成因来看,自然不能排除制度和体制方面的因素,毕竟大多数冤错案件都伴随着刑讯逼供等违法取证现象。但是,我们也应当看到,司法证明是一个复杂的推理和论证过程,纷繁复杂的证据和扑朔迷离的案情常常会让裁判者感到无所适从。所以,在完善刑事程序和证据制度的同时,加强对刑事证据推理方法的探索是十分必要的。

然而,目前国内学界对司法证明的法律层面的过分关注在一定程度上遮蔽了对技术层面的理性思考。对于裁判者如何开展证据推理这一课题,国内理论界的研究严重不足,可以说是我国传统证据理论的“软肋”。值得一提的是,现有司法解释已明确要求裁判者“运用证据进行的推理符合逻辑和经验”。这表明,实务部门已经开始关注证据推理的科学化问题。因此,探索科学的刑事证据推理路径和方法,改变理论研究相对滞后的局面,为司法证明活动提供必要的理论指导和智力支持,已成为证据法学研究的当务之急。本文探讨的主题是刑事裁判中的证据推理,即审判阶段裁判者运用证据认定事实的思维过程,简称“刑事证据推理”。

一、刑事证据推理的日常思维模式及其弊端

对于我国现有的刑事证据推理模式,理论界和实务界有着各式各样的概括,比如“印证证明模式”、“客观验证模式”等。正所谓“横看成岭侧成峰”,这些不同的表述方式反映了学者们不同的观察角度,有助于我们全方位、多视角地审视我国司法证明的现状。笔者认为,从刑事证据推理科学化的角度,我们不妨将我国传统的刑事证据推理模式称为“日常思维模式”。

(一)我国日常思维模式的运行机理

我国刑事证据推理的“日常思维模式”是在长期司法实践中自发形成的。尽管证据裁判原则要求事实认定必须以证据为根据,然而,在具体案件的审判过程中,裁判者通常不是从单个证据出发,一步步地走向结论,而往往是在全面审查证据材料的基础上,凭借直觉和顿悟获得一个初步结论,然后再运用证据去印证这一结论的正确性。有学者指出,“刑事程序之作用,在致力于真实事实之发现。惟事实之认定,应经一定之过程,即必先假定其事实,就其事实寻求其证明方法;再就其证明方法中,择其最可信之证据,以资认定。”[1]实务界人士也对裁判思维过程作过类似的描述:“绝大部分案件中对于一个法官来说,结论并不产生于对案件所有的证据研究和开庭之后,结论通常在其对案件基本证据事实有了了解之后,就已经产生了。因而,整个法律思维过程不在于寻求结论,而是寻求支持结论的理由,当时找不到理由时,法官就会放弃先前的结论寻找另一结论,再寻求支持该结论的理由。总而言之,法官一旦找到一个最有说服力的理由时判决就产生了。”[2]可见,在审判实践中,裁判者往往是在对证据进行全面审查的基础上,经过深思熟虑后,跳跃性地瞬间形成初步结论,然后再运用证据来对这一初步结论进行检验和修正。因此,从运行机理来看,“日常思维模式”主要包含“发现”与“印证”这样两个环节。

1. 发现:事实认定初步结论的形成

所谓“发现”是指裁判者在全面审查证据的基础上,对于被告人是否实施了被指控的犯罪以及如何实施犯罪等问题形成一个初步结论。这一初步结论往往表现为“故事”的形式,并且具有尝试性,即可以在随后被修正或废止。在这一环节,有两个重要的心理机制发挥着作用,即直觉和顿悟。

首先,直觉对于事实认定结论的形成发挥着导向作用。直觉是一种无需经过逻辑思维而直接获得结论的思维机制。它是个体的知识、经验、阅历、个性、情感等因素综合作用的结果,能够帮助裁判者明确思维方向,迅速捕捉关键信息,进而提出各种可能的事实假设。正如学者所言,直觉在证据判断中的作用之一是预设案件事实的结论。[3]不过,直觉的作用也不宜被过分夸大,直觉思维有一定的局限性,其结论有时是错误的,所以,它只能对事实假设的提出发挥指引作用。

其次,顿悟是事实认定结论形成的关键环节。顿悟是在对各类证据进行全面把握和深入思考的基础上,产生结论时的瞬间感悟。美国法官哈奇森曾对裁判思维过程作出生动的描述:“我在仔细审查所掌握的所有材料并经过充分思考之后,任凭想象力发挥作用,陷入沉思,等待着感觉即预感的到来。这种预感是理解问题的瞬间直觉,它能够在问题和决策之间建立起跳跃性的联系,并且,照亮通往裁决的途中最黑暗的那段路程。”[4]弗兰克对此评论道,“我们可以把它视为对于法官们如何进行思考的一个大致正确的描述。”[5]这里所谓的“预感”其实就是一种顿悟。

2. 印证:对初步认定结论的检验和修正

对于“发现”环节获得的初步结论,我国裁判者在实践中主要是通过“印证”来进行检验和修正的。“印证”主要包含两个方面的要求:一是“孤证不能定案”;二是两个以上的证据在证明方向与内容上协调一致。

在我国,注重证据之间的相互印证是一项由来已久的司法传统。古代的“据众证定罪”就是一种原始的印证制度,而“无供不录案”、“断罪必取输服供词”同样体现了印证的要求。从当前来看,尽管相关司法解释除了要求证据之间能够相互印证之外,还明确要求“全案证据已经形成完整的证明体系”以及“根据证据认定案件事实足以排除合理怀疑,结论具有唯一性”等。但是,在实践中,这些体系性、排他性的要求基本上都是通过“印证”来实现的。“印证”意味着对裁判者的初步认定结论的检验和修正。一旦裁判者形成的初步结论得到了“印证”,便可据此形成某种程度的内心确信;反之,如果得不到印证,甚至发现了逻辑上的矛盾,那么,裁判者便需要对初步结论进行修正,甚至需要放弃原有的初步结论,回到“发现”阶段,重新展开对初步结论的搜寻。

这种由“发现”与“印证”构成的传统证据推理模式与人们在日常生活中面对重大决定时的决策机制并不存在实质性的差异。尽管裁判者在审判实践中也会涉及对演绎、归纳等逻辑方法的运用,但面对复杂的案情和大量的证据通常缺乏一种系统化的解决方案,因而从整体上看仍然符合日常思维的特征。

(二)我国日常思维模式存在的主要问题

日常思维模式是人类社会长期司法实践经验的结晶,不应当被贴上“非理性”的标签。实际上,目前世界上绝大多数国家都在采用日常思维模式,只是实现方式各不相同而已。不过,实践中屡屡发生的刑事错案却一再向我们警示着这一模式存在的风险。笔者认为,日常思维模式主要存在自发性、粗放性和跳跃性等三个方面的弊端。

1.自发性。裁判者在“发现”环节获得初步结论的过程极容易受到个性、偏好、阅历、经验等因素的影响,而“印证”却难以真正发挥对这一初步结论的检验与修正作用。印证的优势在于,它有助于强化裁判者的主观信念。有学者指出,对信念的真正威胁不在于信念得不到证明,而在于得不到印证。[6]正是基于这一原因,“印证”作为一种增强信念的手段受到裁判者的青睐,然而,其纠错功能却是十分有限的。这是因为,裁判者一旦在“发现”环节形成了某种初步结论,便容易出现“信念固着”效应,即裁判者此前形成的某种确信很难被轻易改变。这就使得裁判者在“印证”环节更倾向于选择性地接受那些支持其确信的证据,而本能地排斥相反的证据。

2.粗放性。粗放性在“发现”环节主要表现为,对直觉的产生和顿悟的形成缺乏有效的约束机制,难以保证裁判者对所有可能成立的事实版本展开全面的搜寻并在此基础上对其加以甄别,从而容易出现“一叶障目”的现象。心理学家发现,裁判者通常有这样一种思维倾向,即如果只有一个首尾一致的解释,这个故事将被认定为对证据的解释,而且将在裁决的达成中发挥作用。[7]鉴于实践中不少无辜的被告人对真凶的作案过程缺乏了解,其在审判过程中往往难以提出首尾一致的故事版本。在此情况下,就难以避免裁判者仅凭控方故事的首尾一致来定罪的风险。并且,这一风险往往难以在“印证”环节得到防范和化解。这是由“印证”内涵的模糊性所决定的,即对于是否构成印证缺乏明确的量化标准。这就很容易使裁判者在缺乏足够深入分析的情况下,片面地接受控方对其指控事实展开的并不严谨的论证,从而导致错判。

3.跳跃性。基于直觉和顿悟等心理机制来获得初步结论往往难以被直接还原为逻辑推理,其主要原因在于直觉和顿悟的跳跃性所导致的证据与结论之间的“逻辑中断”。

“印证”在逻辑推理方面的功能缺失决定了它难以修复“发现”环节的跳跃性所导致的“逻辑中断”。其原因在于,印证≠证明,难以形成真正意义上的“证据锁链”。有学者指出,“印证”的概念结构与“证明”颇为不同,存在以下重要区别:一是证明具有保真性,即设定证明的前提为真,证明就能保证结论为真。与之对照,对x的印证尽管为我们提供了相信x的理由,却不保证x必然为真。二是证明的完备性体现在结论的唯一性、排他性上,体现在结论的“除此之外,别无可能”。从印证却不一定能引出唯一、排他的结论。[8]可见,从逻辑学的角度来看,印证难以在前提与结论之间建立起严密的逻辑联系。

综上所述,我国传统的刑事证据推理模式属于日常思维模式。虽然我国传统证据理论注重客观真实,强调证明体系的完整性、结论的唯一性或排他性,要求证据与证据环环相扣,形成严密的“证据锁链”,但由于缺乏严格的逻辑分析和论证,所有这些要求都只能沦为空洞的口号。因此,探索更为科学的刑事证据推理模式已成为理论界和实务界均无法回避的重要课题。

二、精密论证:刑事证据推理科学化的基本路径

长期以来,国内外理论界都将证据推理看作纯粹的经验和常识问题。不过,近几十年来,来自法学、逻辑学、心理学、哲学、数学、人工智能等不同学科领域的西方学者开始对诉讼证据推理的科学化展开探索。尽管学者们采取的研究视角各不相同,但其中很多研究都致力于实现证据推理的精密化。限于篇幅,本文着重评介威格莫尔分析法和图尔敏模型,并探讨其对于推动我国刑事证据推理模式转型的启发意义。

(一)法学界的尝试:以威格莫尔分析法为代表

所谓“威格莫尔分析法”(Wigmorean analysis),是指由美国证据法学家威格莫尔首创,并由其追随者们发扬光大的一种证据推理方法。[9]早在100多年前,威格莫尔就倡导司法证明的科学化,并对证据推理方法进行过开拓性的探索。不过,遗憾的是,他的相关研究成果在当时并未引起足够的关注。直到20世纪80年代以后,威格莫尔的证据推理方法才被特文宁重新发掘出来,其后在蒂勒斯、安德森以及舒姆等学者的共同努力下,最终得以“复活”。这些“新威格莫尔主义者”(the Neo-Wigmoreans)并没有满足于对威格莫尔的思想与方法的评介上,而是在新的时代背景下对其加以修正和发展。

1. 威格莫尔分析法的主要贡献

威格莫尔分析法本质上就是为诉讼中的“最终待证事实”提供论证的一种逻辑方法。其主要贡献体现在两个方面,即图表方法(chart method)和概化命题(generalization)。

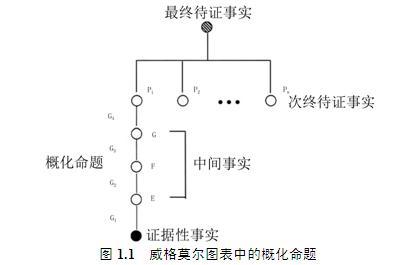

(1)图表方法。威格莫尔尝试借助于图表来揭示证据推理的逻辑路径,呈现证据与证据、证据与事实之间的复杂关系。对于此类图表,不少学者称之为“树状图”。在笔者看来,将其表述为“树状图”不能确切地反映该图表的本质,毕竟从证据到最终待证事实的推理应当是一种“自下而上”的过程。因此,“树状图”的提法有颠倒逻辑关系之嫌,不如称之为“塔状图”。

在威格莫尔分析法中,整个塔状图是由一系列推论组成的,而推论的构成要素则是命题。每一个命题都构成塔状推理图上的一个节点,分析者用箭头表明命题之间的推论关系。这样就可以完整地呈现从证据性事实到中间事实,再到次终待证事实,最后推导出最终待证事实的推理路径。为了避免图表变得过于庞大,威格莫尔将塔状图中的所有命题以编号来代替。同时,在图表后方附上一个关键事项表(命题列表),以防止图表制作者遗忘图表中的编号所代表的内容。威格莫尔还创制了20多种符号,甚至通过符号的不同位置来表达不同的含义。“新威格莫尔主义者”们沿用了威格莫尔设计的部分符号,并结合自身需要增加或减少了一些符号,从而使改良版的威格莫尔图表更为简洁和清晰。

与日常思维模式下的证据推理相比,图表方法至少具有三个方面的优点:一是全面性,即确保对案件证明信息的全面考虑,避免遗漏任何支持或反对主张的信息;二是可视化,即呈现整个推理过程,并对每一个推理环节展开细致的检验;三是结构化,即呈现主张(PA)、否定(OD)、辩解(OE)、抗辩(OR)、补强(PC)等几种不同性质的证明行为以及证据性事实、中间事实、次终待证事实和最终待证事实等不同层次的命题之间的相互关系。因此,图表能够全面、直观和精细地展示证据推理的复杂过程。

(2)概化命题[10].威格莫尔认为,证据推理通常是一种归纳法,但是每一个归纳推论至少可以通过将其或多或少潜在依赖的规则或概化命题凸显出来,从而被转化并表述为演绎形式。[11]换言之,当归纳推论被转化为演绎推论之后,充当着演绎推论大前提的便是此处所谓的“概化命题”,只不过,它在人们日常的思维过程中往往处于隐含的状态。有学者举例说,笛卡尔的经典名言“我思故我在”所隐含的概化命题就是“所有思考的人都是存在的人”。[12]

对概化命题的揭示显然有助于克服日常思维模式的缺陷,将人们在推理过程中不自觉地加以运用的大前提呈现出来。近年来,“新威格莫尔主义者”们对证据推理中的概化命题展开了更为深入的探索。概化命题已经被列为“关键事项表”的组成部分,并且在塔状图中发挥重要作用(如图1.1所示)。

2. 威格莫尔分析法的局限性

威格莫尔分析法作为一种实现证据推理科学化的尝试是难能可贵的,但这一方法也并非尽善尽美。除了绘制成本高、图表中的编号和符号不够直观等显而易见的缺点以外,威格莫尔分析法还存在两个方面的局限性:一是在图表制作前缺乏对事实版本的搜寻和选择。其原因在于,基于陪审团审判的制度背景,威格莫尔开创的图表方法并非提供给作为事实裁判者的陪审团使用,而是供控辩双方的律师为准备庭审使用的。因此,处于图表顶端的“最终待证事实”所反映的往往是图表分析者一方的事实主张。尽管这一事实主张会随着图表的制作而不断被修正和完善,但所有的努力都是基于帮助图表分析者赢得诉讼的功利目的,而没有从裁判者的立场出发,为其穷尽各种可能的事实版本提供可行的解决方案。二是在图表完成后缺乏对证据分量的评估。有学者指出,对威格莫尔分析法的一种常见的批评是,他从未提供任何方法去合并所有这些言词的概率等级,以获得关于证据群的总体分量的结论。证据总体分量评估这一步骤的缺失必然导致证据推理过程的不完整。

(二)论证理论界的探索:以图尔敏模型为例

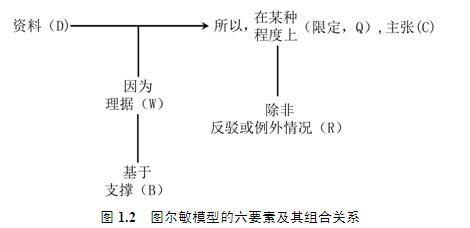

所谓“图尔敏模型”(Toulmin's model),是指由英国哲学家图尔敏在1958年出版的《论证的用途》一书中提出并得到论证理论界广泛接受的论证模型。图尔敏认为,传统形式逻辑以三段论的方式来呈现论证的微观结构,包含三个命题:“小前提;大前提;因此,结论。”但这一标准形式是否足够详尽和明确是不无疑问的。[13]有鉴于此,他致力于构建一种足够复杂和精细的推论形式。

1. 图尔敏模型的主要贡献

图尔敏模型在解决证据推理问题上的主要贡献在于对单个推论内部结构的解析。

首先,他对传统形式逻辑的三段论形式进行了改造,提出了作为前提的资料(Data,简称D)、所要确立的主张(Claim,简称C)以及在二者之间发挥桥梁作用的理据(Warrants,简称W)[14]这样三个基本要素。其中所谓的理据,是指一种旨在表明从资料到主张的推论步骤为适当或正当的命题。这一命题可以是规则、原则、推论许可等,而不再是进一步的资料。[15]在任何一个论证中,资料和主张都是必要的,但理据只有在推论的正当性受到质疑的情况下才有存在的必要。因此,资料是显性的,而理据是隐性的。

其次,他确立了三个附加要素,即作为模态限定词的“限定”(Qualifiers,简称Q)、“反驳或例外情况”(Rebuttal or Conditions of Exception,简称R)以及对理据的“支撑”(Backing,简称B)。其中,“限定”是对推论效力的限定,即通过模态限定词来表明主张成立的盖然性程度。在传统的三段论中,这种盖然性程度通常是通过大前提的表述来体现的。图尔敏模型不仅将大前提转化为理据,还将盖然性程度从理据中提取出来作为独立要素,从而促进了论证结构的精细化。“反驳”旨在表明该论证是否超出理据的适用范围或者是否属于理据适用的例外情形。“支撑”这一要素通常是在理据遭受质疑的情况下才有展示的必要。

由此,图尔敏模型将传统形式逻辑以“小前提;大前提;因此,结论”为基本表达式的推论形式,转变为由资料、理据、主张、限定、反驳和支撑等六种要素以一定结构组合而成的推论形式(如图1.2所示),以便更好地满足日常实践中论证的需要。

这种旨在对推论的微观结构展开精细化分析的论证理论对于刑事证据推理的科学化颇具启发意义。图尔敏模型对理据的凸显与威格莫尔分析法对概化命题的揭示有异曲同工之妙,而“支撑”则进一步提出了理据的可接受性问题。“限定”和“反驳”这两个要素不仅进一步细化了理据的适用程度和适用范围,还表明了论证的可废止性特征。

2. 图尔敏模型的不足之处

尽管目前图尔敏模型已经得到了来自不同学科领域的广泛认可,但这一理论同样存在自身的某些不足。首先,图尔敏模型着眼于推论的微观结构,没有对多个推论共同构成的论证的宏观结构加以考察。它不仅无法展示不同层次的事实及其推论关系,也难以完整地呈现对抗性的论辩过程。有国内学者从诉讼论证的角度对图尔敏模型进行了考察,认为它实际上只考虑了审方论证,而没有考虑控辩双方的论证,诉讼论证的动态性、交互性等不在图尔敏考虑之列。[16]其次,图尔敏在将“理据”与“资料”作出严格的区分之后,不再把“资料”的可靠性纳入考虑,而只关注“理据”对论证强度的影响,这是片面的。从刑事证据推理的角度来看,证据的可靠性是裁判者首先要予以关注的问题。

(三)精密论证模式是对日常思维模式的进化

虽然威格莫尔分析法与图尔敏模型分别属于法学领域与逻辑学领域的研究成果,但二者存在诸多共同之处:首先,从论证目的上看,二者都是为了弥补既有逻辑方法的不足,着眼于探索符合实践需要的推理和论证方法。其次,从论证主体上看,二者均适用于多主体参与的对话式的推理和论证方式。再次,从论证方式上看,二者均采用了图解论证的方式。复次,从论证要素上看,二者都致力于将隐性的要素显性化,分别提出了“概化命题”和“理据”这样两个近似的概念。最后,从论证结论上看,二者均承认论证结论的可废止性。因此,威格莫尔分析法与图尔敏模型均属于学者对精密论证方法的探索,有助于弥补日常思维模式的不足。

首先,精密论证模式有助于克服日常思维的自发性弊端。日常思维的自发性容易导致“信念固着”效应,使裁判者本能地排斥相反证据,这与心理学上的“选择性注意”有关。布鲁德本特曾经于1958年提出了所谓的“过滤器理论”,即在特定时间内,人脑能够加工的信息量是有限的,超出容量的信息将有一部分被过滤掉,无法进入注意的范围。黑斯蒂也指出,法庭上的陪审员能够同时处理的信息来源的数量是有限的。如果律师、证人、被告人的行为同时发生,陪审员将仅能观察、理解和记住来自一个来源的信息。[17]因此,在复杂的证据推理过程中,这种“选择性注意”很容易导致某些重要的信息被裁判者忽略,进而导致误判。精密论证模式则强迫性地要求裁判者将所有的证明信息纳入考虑。威格莫尔指出,鉴于人脑无法同时将更大数量的想法纳入考虑,我们必须依次将每一组协调一致的细小想法归纳为一个单一的想法,直到我们能够对其一并加以考虑并赋予每个想法以合理的注意力,以便形成单一的最终信念。因此,这就需要先分析,然后综合。[18]

其次,精密论证模式有助于克服日常思维的粗放性弊端。在传统的刑事证据推理活动中,虽然裁判者通常都会对证据方面的蛛丝马迹给予充分的注意,但是仍然容易出现事实认定的错误,其中一个重要原因就在于忽略了对理据的审查,从而使形成推论的过程失之含糊和草率。有学者指出,“在日常的话语当中,我们倾向于掩盖那些对推论加以支持的背景性概化命题。”[19]可以说,对概化命题或理据的揭示构成了精密论证模式与日常思维模式的一个基本区别。正如蒂勒斯所言:“严格的推理理论让我们看到了很多我们过去在日常推理中没有看到的东西。”[20]

最后,精密论证模式有助于克服日常思维的跳跃性弊端。日常思维模式下的印证只能满足于对“故事”局部情节或细节的检验,难以形成真正意义上的“证据锁链”,而精密论证模式却要求裁判者建构严密的逻辑体系。有学者指出,“威格莫尔分析法的一个主要主张是透明:迫使分析者明确地表述其主张,包括推论的理据,将论证中的每一个重要步骤都置于严格的审查之下——这是将推测、夸大、歧视或者偏见揭露出来的好办法。”[21]

由此可见,精密论证模式有助于防范人们在日常思维模式下常常意识不到的推理和论证误区,进而保障刑事证据推理的科学化。不过,需要注意的是,我们应当避免把精密论证模式与日常思维模式截然分割开来,甚至将二者对立起来。正如学者所言,“日常思维与非日常思维相互包含和渗透,二者的区分只具有相对意义。”[22]精密论证模式的运用不意味着排斥直觉、顿悟等心理机制以及印证这一传统方法,而是通过严格的逻辑手段来减少和避免其可能导致的风险。

三、我国刑事证据推理的精密论证模式之构建

我们可以借鉴威格莫尔分析法的逻辑框架来构建我国刑事证据推理的精密论证模式。不过,针对这一方法存在的局限性,我们应当增加“目标事实版本的确立”和“证据总体分量的评估”两个步骤,从而构建刑事证据推理的“三步法”。同时,鉴于图尔敏模型有助于对单个推论微观结构的分析,并且它与威格莫尔分析法具有某种程度的同构性,我们可以在“证据推理模型的建构”中吸收其可取之处。

具体来说,刑事证据推理应当分三个步骤展开:一是目标事实版本的确立,即裁判者应当全面搜寻各种可能成立的事实假设,从中选择出最为似真的假设作为开展论证的目标版本,并将其转化为逻辑命题;二是证据推理模型的建构,即以经由目标事实版本转化而来的最终待证事实为指向,构建由诸多不同层次推论组成的论证体系,完整地呈现所有的推理环节及其构成要素之间的内在关系;三是证据总体分量的评估,即通过对论证模型中的每一个命题进行“赋值”和“演算”来确定整个论证的强度,并以法定证明标准为依据来判断最终待证事实是否能够成立。

上述三个步骤是环环相扣的逻辑过程,后一步骤包含了对前一步骤的检验。具体来说,如果经过论证建模和分量评估这两个步骤的检验,确认最终待证事实能够成立,则可以将最初选定的目标事实版本确立为裁判事实;如果在论证建模或者分量评估之中的任何一个阶段发现目标事实版本需要被修正或补充,则可以随时加以修正或补充;如果在论证建模或者分量评估之中的任何一个阶段发现目标事实版本不能成立,则可以从根本上否定最初的目标事实版本,返回第一个步骤重新进行版本搜寻和选择。如果无法搜寻到似真的目标事实版本,则可以宣告刑事证据推理的终结,由对待证事实负有证明责任的一方承担不利后果。

(一)目标事实版本的确立

目标事实版本的确立是精密论证的起始阶段。在复杂案件中,涉及的证据数量众多,而证据本身又具有向量性,很容易出现所谓的“组合爆炸”(combinatorial explosion)难题,即随着信息点数量的增加,可能的组合数量会以指数方式增长。正如学者所言,在每一个案件中,并非只有若干种可能的事实版本,而是拥有无限数量的事实版本,每一种版本的可能性都极其微弱,却以无穷小的概率独立地存在着。[23]因此,裁判者应当对经过全面搜寻所获得的事实版本加以比较,选择最为似真的版本作为目标版本,并围绕目标版本展开精密论证。只有在目标版本被否定之后,才有必要展开下一轮的筛选。

1. 对事实版本的搜寻

对事实版本的搜寻是指裁判者在听取控辩双方辩论和全面审查证据的基础上努力揭示一切可能成立的事实版本的活动。搜寻的全面性从根本上决定了版本选择的质量。从我国刑事司法实践来看,错案的一个重要成因就在于公安司法机关在办案过程中忽略了有利于被告人的事实版本,而片面地关注对被告人不利的事实版本。例如,在张氏叔侄案中,辩方未能提供被害人在离开两名被告人的货车后搭乘出租车遇害的任何证据或线索,而裁判者也没有主动去调取这方面的证据,从而影响了对真相的揭示。[24]因此,裁判者不应仅仅关注控方指控的事实版本,还应当认真对待辩方提供的事实版本,并且裁判者还可以在深思熟虑的基础上独立提出自己关于案件事实的假设。

裁判者搜寻事实版本的心理过程从逻辑学角度来解读就是溯因推理。有学者认为,溯因推理作为一种可废止和情境化的第三种类型的推理是契合诉讼事实认定的逻辑形式。[25]笔者对此表示赞同,不过,其在司法证明中的适用范围是有限的。皮尔斯在提出这种推理形式时,最初使用的是“假设推理”的概念,因此它是一种提出假设的逻辑形式。溯因推理经常被引用的逻辑表达式为:

观察到令人惊讶的事实,C;

但如果A为真,C将是理所当然的事情;

因此,有理由猜测A为真。[26]

由于事实版本至少包含了故事、情节和细节等多个层次,溯因推理同样要在这些不同层次上展开。

在精密论证模式下,这一提出假设的逻辑过程仍需借助于直觉和顿悟等心理机制,但我们可以借用学者提出的“因果性概化命题”[27]的概念,要求裁判者对“如果A为真,C将是理所当然的事情”这一因果性概化命题的可靠性进行认真的审查,以保障每一个假设都具有合理根据。此外,版本搜寻的全面性也是精密论证的基本要求。这就要求裁判者明察秋毫,不放过任何可能成立的事实版本,争取穷尽一切合理的可能性。

2. 对事实版本的选择

对事实版本的选择是指裁判者在尽可能穷尽一切可能的事实版本的基础上,谨慎地加以比较和鉴别,选择出最为似真的事实版本的活动。

这一心理过程从逻辑学角度来解读就是“最佳解释推论”。关于最佳解释推论与溯因推理的关系,理论界有不同的看法。哈曼曾将溯因推理等同于最佳解释推论,认为它是非演绎推理的基本形式。[28]此后,很多学者将二者等同,其中有的学者认为溯因推理包含了假设构建和假设选择两个独立的阶段,有的学者则将溯因推理看作构建最佳解释的一个单一过程。[29]然而,在笔者看来,将溯因推理与最佳解释推论区分开来是很有必要的,因为这两个逻辑过程在性质和功能上存在差异,可以分别适用于不同的场合。笔者认为,最佳解释推论的逻辑表达式应当是:

A1,A2……An都是对事实C的似真解释;

根据特定的评价标准,Ax是最似真的解释,

因此,Ax是对事实C的最佳解释推论。

在传统的日常思维模式下,裁判者的个性、阅历、偏见等主观因素可能妨碍对似真度的评判,从而对事实版本的选择构成一定的干扰。因此,在精密论证模式下,我们可以运用最佳解释推论来指导版本选择活动。不过,目前理论界对于最佳解释推论的研究还有待进一步深入,有学者甚至认为,与其说最佳解释推理是对归纳法的一种清晰的阐释,还不如说它依然是一个口号。但是,笔者认为,我们可以参考“因果性概化命题”,提出“评价性概化命题”的概念,要求裁判者对于“根据特定的评价标准,Ax是最似真的解释”这一评价性概化命题进行认真的审查,以确保选择出最为似真的事实版本。当然,其中所谓的“特定的评价标准”,还值得进一步研究。在这方面,心理学家们提出的对不同故事版本进行评判和取舍的原则,即全面性、一致性和独特性等,可予以借鉴。此外,由于事实版本至少包含了故事、情节和细节等多个层次,除了对事实版本进行整体比较之外,裁判者还可以进行局部比较,并在此过程中对拟选故事的情节和细节等加以修正和优化。

3. 从目标版本到逻辑命题的转化

裁判者所确立的目标版本不过是一个在当前条件下被认为最佳的事实假设,需要通过建构证据推理模型来予以检验和修正。在威格莫尔分析法和图尔敏模型中,命题都是构成论证的基本单位。威格莫尔通常用“最终待证事实”来描述位于塔状图顶端的那个需要论证的命题。为此,我们需要将目标事实版本转化为逻辑命题。值得注意的是,实体法事实、程序法事实和证据法事实均属于刑事证明的对象,[30]因而,在一个特定的案件中,目标事实版本以及由它转化而来的“最终待证事实”可能是多元化的。

从目标版本到逻辑命题的转化是一个“要件化”的过程。我国的实体法、程序法以及证据法,都明确表述了其适用的前提,学界还对这些适用前提进行了必要的理论概括。比如,刑法理论上以犯罪构成要件来区分罪与非罪、此罪与彼罪,我国目前通行的“四要件说”认为定罪需要具备主体、主观方面、客体、客观方面等四个方面的要件。这些归纳对于“最终待证事实”的逻辑表述具有重要的指导意义。“要件化”的本质是依据法定构成要件将目标版本抽象化为多个要件的过程。

(二)证据推理模型的建构

证据推理模型的建构是精密论证中承上启下的核心阶段。目标事实版本的确立为精密论证提供了目标指向,下一步的工作就是要对这一假设开展严格的逻辑分析,即在证据与最终待证事实之间建立起推论网络。需要注意的是,在一个具体案件的刑事证据推理过程中,逻辑模型的数量取决于目标版本和最终待证事实的数量,并且,在证据推理模型的构建过程中,目标版本仍将发挥指引作用。

1. 逻辑建模的基本思路

笔者认为,证据推理模型既可以采用图解方式,也可以采用叙事方式,当然也可以将二者结合起来。需要说明的是,“威格莫尔分析法”与“威格莫尔图表”并不是等同的概念。有学者指出,在美国庭审准备和实践的语境下,我们将在总体上确立威格莫尔分析法,在细节上确立图表方法。所有称职的律师都会使用一个或更多的工具来强化他们的分析结果。图表方法仅仅是一种额外的、更为系统和严谨的工具,一种要求将那些隐含的东西明确表达出来的工具。[31]实际上,“图解”与“叙事”各有优劣,裁判者可以根据需要选择使用。

(1)逻辑形式:准演绎推理。在笔者看来,准演绎推理应当被视为精密论证模式的基本逻辑形式。首先,在威格莫尔分析法中,虽然大多数学者都认为证据推理是一种归纳推理,但他们都承认这种归纳推理可以被转化为准演绎形式。新威格莫尔主义者特别强调了这种转化的必要性。他们指出,在演绎推理和归纳推理之间有一种众所周知的必然联系。在分析某一证据群和某一待证命题之间的关系时,主要的推理形式也许是归纳法,但对那些关系的有效分析要求应用一种准演绎推理形式。其次,虽然图尔敏没有提及“准演绎推理”这一用语,但其理论与这一概念并不冲突。图尔敏模型是经由传统的三段论转化而来,并且图尔敏还通过构建“准三段论”式论证对二者进行对比。[32]实际上,“非形式逻辑”并非一个具体的逻辑推理类型,而是对各种不同于传统形式逻辑的学说的统称。有学者指出,关于演绎、归纳之外的第三类论证形式,在不同的名称下被探索过:溯因推理、诱导推理、似真推理、检证推理、假设推理等。[33]因此,即使我们将证据推理视为一种非形式逻辑的推理方式,那么它的确切称谓也应该是“准演绎推理”。

准演绎推理是实现精密论证的唯一可靠的逻辑形式。通常认为,演绎推理是保真的。在笔者看来,准演绎推理尽管不能“保真”,但可以“保值”。也就是说,准演绎推理会将前提的盖然性或似真度不折不扣地传递到结论中。当然,这里的前提包括了准演绎推理中作为小前提的证据和作为大前提的理据。准演绎这一逻辑形式所具有的“保值性”有助于保障结论的可靠性,使精密论证成为可能。

(2)核心要素:作为理据的概化命题。在威格莫尔分析法与图尔敏模型中,概化命题与理据均发挥着“粘合剂”的作用,所以,新威格莫尔主义者们常常不加区分地使用这两个概念。实际上,二者之间是有一定区别的。从两种理论各自的阐释来看,概化命题通常被认为是准演绎推理的大前提,而理据则被认为是一种推论规则,但这种区别在我们明确将逻辑形式界定为“准演绎”之后已经不复存在了。二者的主要区别在于定义的角度不同:概化命题是从内容的角度所作的界定,而理据是从功能的角度所作的界定。由此,我们可以说,在推论中发挥“粘合剂”作用的是“作为理据的概化命题”。这样就可以在精密论证的语境下将这两个概念统一起来了。

刑事证据推理中的理据应当包括两个种类:经验法则与科学法则。目前学界很少有人将“科学法则”作为一种独立的证明手段来看待,一般是将其纳入经验法则来展开讨论。不过,随着科学技术在人类司法证明活动中的作用日益凸显,将科学法则视为一种独立的证明手段是很有必要的。[34]

我国刑事审判传统上只注重对证据的审查判断,而往往忽视对理据的审查判断,这是不符合精密论证要求的。因此,在法庭调查和辩论中应当强化对理据的审查,允许控辩双方委托专家辅助人参与辩论,裁判者也可以委托或聘请专家辅助人协助进行审查。专家辅助人在裁判者对于理据的支撑、限定和例外的审查过程中将发挥重要作用。对于控辩双方在法庭调查和辩论中提出的作为理据的经验法则和科学法则,裁判者无论是否采信,都应当在裁判文书中阐明理由,作为二审和再审审查的依据,同时便于接受公众监督。

(3)对威格莫尔分析法与图尔敏模型的整合。笔者认为,在证据推理模型的建构过程中,可以兼采威格莫尔分析法与图尔敏模型提供的逻辑方法,从而实现优势互补。一方面,威格莫尔分析法着眼于宏观分析,对于推论的内部结构缺乏深入剖析,而图尔敏模型恰恰是以六个要素的组合来展开对单个推论的精细分析。另一方面,图尔敏模型停留在推论的微观结构层面,却未涉及整个论证的宏观结构。由此可见,威格莫尔分析法与图尔敏模型完全可以有机融合。

为此,笔者将整个证据推理模型区分为宏观结构和微观结构。在采用图解方式的情况下,宏观结构以主图来呈现,而微观结构以插图来呈现;在采用叙事方式的情况下,宏观结构以正文来呈现,而微观结构以附件来呈现。这样的区分可以在克服威格莫尔图表的繁杂性弊端的同时,对证据推理过程展开更为精细的考察。这是因为,在实践中,控辩双方针对单个推论中的证据和理据发生争议的情况是非常普遍的,但这种对抗性的证明过程却不宜在宏观结构中加以呈现,否则会导致宏观结构的无限扩展。因此,这种技术化的处理有助于裁判者保持清晰的思路,更好地驾驭证据推理模型。其中,宏观结构的建构可以借鉴威格莫尔分析法,而微观结构的建构可以吸收图尔敏模型的合理因素。

2. 证据推理的宏观结构

从宏观的视角来看,刑事证据推理是一个“塔式结构”,由一系列推论组成。这些推论大多是纵向的,存在于不同层次的命题之间。其中,处于最高层次的命题是经由目标版本转化而来的最终待证事实命题,下面各个层次的命题则是逐层寻找支撑点的结果,最终的落脚点是证据。笔者在借鉴威格莫尔分析法的基础上,对其加以改造,将刑事证据推理模型中的命题区分为以下几个层次:最终待证事实、要件事实、中间事实、证据性事实以及证据。

在笔者看来,为最终待证事实逐层寻找支撑点的过程主要包括三个环节:(1)将最终待证事实分解为要件事实。由于最初将目标事实版本转化为最终待证事实的时候就是依据法定构成要件进行的,所以,这一分解过程是相对简单的。作为一种复合命题,最终待证事实命题的逻辑表达式为P1∧P2∧……∧Pn.其中的P1、P2……Pn便是待证明的要件事实。(2)为要件事实寻找证据性事实的支持。在这一过程中有时可以直接由证据性事实推断出要件事实,但实践中更多的是经由一个或多个中间事实来进行的推导,即先由证据性事实推断出中间事实,再由中间事实推断出要件事实。(3)从证据中“提取”出证据性事实。威格莫尔分析法是以证据性事实为起点,以最终待证事实为终点的分析,并未深入揭示从证据到证据性命题的推理过程。或许在他们看来,这一过程是显而易见、理所当然的,其实不然。在实践中,证据本身通常可以从不同的角度被表述为不同的证据性事实命题。就言词类证据来说,一份证言性陈述可以派生出多个命题,甚至陈述者的语气、表情和手势也可以转化为命题。实物证据同样可能需要以多个命题来加以表述,因为实物证据取得的主体、来源、时间、地点、方式以及保管链条都需要转化为命题形式。另外,对证据解读的立场和角度不同,也可能得到不同的证据性命题。

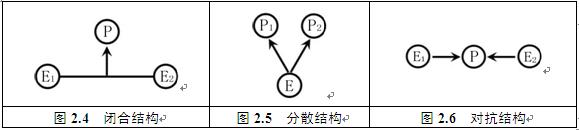

要想理清整个塔式结构的脉络,除了搞清楚不同层次命题之间的关系以外,还需要对推论之间的组合关系进行考察。论证理论界已经对这些组合关系展开过研究。在参考前人研究成果的基础上,笔者将整个塔式结构中所包含的推论组合关系归纳为六种“论证结构”,即合取结构、链式结构、聚合结构、闭合结构、分散结构以及对抗结构。

(1)合取结构。所谓合取结构是指,一个待证事实包含多个要素,这些要素都必须分别得到证明的情形。笔者认为,新威格莫尔主义者们所谓的 “合取”(conjunction)、“复合命题”(compound propositions)可以并称为“合取结构”。前者是指最终待证事实需要被分解为多个次终待证事实(即本文所称的“要件事实”)。后者则是指某一中间事实可能需要分解为多个要素,分别需要不同的证据来提供证明。在科恩看来,二者之间的区分是不必要的,所谓的复合命题不过是合取的一种情形而已。[36]在实践中,待证事实可以被分解为若干要件或者包含诸多要素的情况是较为普遍的,例如某一行为通常需要包含时间、地点、手段等要素,在这种情况下自然存在将这些针对不同要件或要素展开的推论组合起来的问题。严格来说,在合取结构的待证事实及其构成要素之间不存在推理关系,而只是一般的组合关系(如图2.1所示)。

(2)链式结构。所谓链式结构,即论证学界所称的“序列结构”,是指结论得到某个前提的支持,而这个前提又被另一个前提所支持。[37]在实践中,运用间接证据来证明要件事实的时候必须要借助于中间事实,因此,需要两个或多个推论组成的连环推论链条,这就形成了“链式结构”(如图2.2所示)。

(3)聚合结构。所谓聚合结构是指,每一个前提独立支持结论,但是每增加一个前提,对结论的支持度就会增强。新威格莫尔主义者们沿用了科恩对补强与聚合作出的区分:前者是指两个证人分别独立地证明了同一命题的真实性;后者是指两个情境证据分别独立地支持了同一结论的盖然性程度。[38]笔者认为,二者在论证结构中不必要作出区分。科恩也曾明确指出,“证言的补强与情境证据的聚合呈现出一个共同的结构。”[39]在实践中,大量存在着两个以上证据性事实或中间事实分别独立证明某一要件事实的情况,这就属于聚合结构(如图2.3所示)。

(4)闭合结构。所谓闭合结构是指,每一个前提都是需要的,没有一个前提可以独立支持结论。实践中经常出现两个证据无法独立证明某一待证事实,而只有结合在一起才能发挥证明作用的情况(如图2.4所示)。

(5)分散结构。所谓分散结构是指,一个前提同时支持两个或两个以上结论(如图2.5所示)。[40]这种分散结构存在的问题就在于,一旦这个共同依赖的前提被证明为虚假或者不可靠,那么就会有两个或多个待证事实受到影响。

(6)对抗结构。这是笔者根据威格莫尔所提出的主张(PA)、否定(OD)、辩解(OE)、抗辩(OR)以及补强(PC)等证明过程提出的一种推论结构。当然,其中的抗辩如果涉及法律规定的正当防卫、精神障碍等抗辩事由,则不属于对抗结构的讨论范围,而应当作为独立的最终待证事实来看待。但是,在实践中,针对某些要件事实、中间事实提出抗辩的情况同样是存在的。比如,辩方提出不在犯罪现场的抗辩以及不具有作案动机的抗辩等就没必要也不可能构成独立的最终待证事实,而属于一种反驳。在此情况下,应当将其视为对抗结构(如图2.6所示)。

3. 证据推理的微观结构

整个证据推理模型是由一个个推论组成的,这些推论可以被分为两类,即“基础推论”和“叠加推论”。所谓“基础推论”是指处于塔式结构最底端的推论,即从证据到证据性事实的推论。所谓“叠加推论”是指以基础推论的结论为前提进一步展开的推论,其中的理据可以称之为“叠加理据”。这一区分的主要意义在于,有助于我们明确证据在整个塔式结构中的地位。在基础推论中,证据作为小前提直接决定着结论的生成;而在叠加推论中,虽然证据已经不再是小前提,但由于作为推论小前提的结论是由证据推导而来,因此,证据仍然会间接地支配叠加推论的结论生成。

虽然微观结构旨在对所有推论的前提和理据及其组合关系展开分析,但实际上,在微观结构中审查的重点是证据和理据这两个要素。这是因为,证据和理据是整个证据推理模型中的两类重要节点。证据始终处于宏观结构的根基地位。而作为理据的经验法则和科学法则在构建整个推论网络的过程中发挥着重要的“粘合剂”作用。笔者认为,图尔敏模型可以被应用于对证据和理据展开的精细化考察。该模型针对理据提出的限定、反驳和支撑也同样可以被适用于对证据的审查。这样一来,我们在证据或理据这两类节点上均可以展开一个对抗性证明过程。在这一过程中,裁判者不仅要考虑控辩双方已经提出的支撑、限定和反驳,还要考虑其未提出的支撑、限定和反驳。只不过,这一微观的证明过程是以插图或者附件形式来加以呈现的。

综上所述,刑事证据推理模型的建构就是要综合运用各种论证结构,将不同的命题和推论组合起来,从而形成一个完整的塔式结构。当然,这一塔式结构未必一定要以图解方式来呈现,以叙事方式可以达到同样的效果。另外,需要注意的是,虽然证据推理模型的构建是从最终待证事实出发,“自上而下”地寻找支撑点,但证据推理的逻辑过程却是“自下而上的”。也就是说,当裁判者为上一层次的待证事实命题找到足以支持该命题的前提之后,需要借助准演绎的推理形式进行“自下而上”的推导,以判断该准演绎推论能否成立。

(三)证据总体分量的评估

证据总体分量的评估是精密论证的最后一个阶段。虽然威格莫尔分析法没有在这方面为我们提供现成的答案,但这一步骤是不可或缺的。裁判者应当以证据推理模型为路径,“自下而上”地对证据、理据及其推论过程进行逐层评估,从而准确地判断最终待证事实的确定性程度。具体而言,包括三个环节:对单个推论强度的评估、对推论组合强度的计算以及对证据总体分量的检验。

1. 对单个推论强度的计算

整个论证过程是由众多推论组成的,所以,对单个推论强度的计算,或者说对单个推论的结论似真度的计算,是对证据分量展开总体评估的基础。在微观结构中,单个推论的强度取决于小前提的可靠性和理据的支持度。对于基础推论来说,单个推论强度的计算方法可以用公式表述为:

证据的可靠性×理据的支持度=基础推论的强度。

而对于叠加推论来说,单个推论强度的计算是以基础推论的强度计算为基础的,可以用公式表述为:

基础推论的强度×叠加理据的支持度=叠加推论的强度。

由上述两个公式可以看出,单个推论强度的计算主要取决于对证据可靠性和理据支持度的概率判断。然而,在概率判断问题上存在着经验归纳法和数学演算法的争论。笔者认为,归纳概率比数学概率更适合被运用于刑事证据推理领域。这是因为,刑事证据推理所追求的是裁判结论的可接受性,而非精确性。科恩曾精辟地分析了数学概率与归纳概率之间的区别,即“帕斯卡式概率是精确的、严格的和可计算的,而培根式概率是粗略的、模糊的和裁量性的。”[41]他认为,这两种概率的区别不像人们所理解的那样,只存在精确程度上的差异,而是从根本上属于不同性质的概率表达方式。归纳概率并不仅仅是数学概率的一种宽松和大众化的形式,它与数学概率的区别是方与圆的区别,而不是用粉笔在黑板上画的圆圈与一个几何上完美的圆形之间的区别。并且,它所涉及的是比较性或者排序性的概率,而不是一个数量的和可测量的概率。因此,归纳式概率特别适合在无法对证据进行计数或测量的推理领域中使用。[42]威格莫尔也认为,司法证明中的概率判断通常是非数学性的。[43]因此,对证据和理据的量化不应当是数学概率语境下的精确量化,而应当是一种模糊量化,即以自然语言来描述其确定性程度。

在刑事证据推理实践中,裁判者应当借助于质证和辩论程序来展开对证据可靠性和理据支持度的审查。控辩双方可以围绕证据的可靠性问题分别提出辅助证据、弹劾证据及其相应的理据,也可以围绕理据的支持度问题自行提出或者委托专家辅助人提出关于经验法则和科学法则的适用意见,最终由裁判者对其概率等级作出评估。

裁判者在分别确定了证据和理据的概率等级之后,就可以据此计算单个推论的强度了。在数学概率的语境下,类似的计算过程自然应当适用概率相乘法则。然而,在归纳概率语境下,既没有可能也没有必要适用概率相乘法则,但概率相乘的思想仍然是有指导价值的。也就是说,证据可靠性的概率与理据支持度的概率相结合所获得的结论的似真度必然不会大于其中任何一个的概率值。裁判者可以根据个案的具体情况来对单个推论的强度加以计算。

2. 对推论组合强度的评估

由于作为整个推理模型的“塔式结构”往往具有高度的复杂性,因而裁判者应当对上文提出的几种不同的推论组合的强度分别予以评价,然后加以合并。在这些推论组合方式中,分散结构主要发挥警示作用,即由于两个或多个推论依赖于同一前提,一旦该前提被否定或者削弱,其影响将波及诸多推论。鉴于分散结构不直接涉及对多个推论强度的组合,此处主要讨论另外五种推论组合的强度,即合取结构、链式结构、聚合结构、闭合结构以及对抗结构。

首先,合取结构所反映的是构成同一待证事实的各个要件或者要素之间的组合关系,它本身不涉及推理关系。但是,科恩提出的“合取难题”引起了学者们的广泛关注。科恩曾经质疑帕斯卡式概率(数学概率)在司法证明领域应用的合理性,指出其可能导致的六大困境,其中之一便是“合取难题”。他指出,有时候某一事实要求同时具备多个要件,而如果这些要件之间的组合适用数学概率上通行的乘法法则,那么,多个概率相乘的结果必然会变得很低,这是令人无法接受的。于是,科恩以民事诉讼为例,在归纳概率的语境下提出了相应的解决方案:“在归纳主义者的分析当中,如果被告在每一个点上都达到了盖然性均衡,那么,我们会认为他的案件在整体上已经达到了那种盖然性均衡。”[44]笔者认为,科恩的主张是正确的,毕竟事实认定是为法律适用服务的,而裁判者对法定构成要件的评价本身就是分别独立进行的,只要各个要件事实分别达到了法定的证明标准即可定罪。因此,对“合取结构”的分量评估应当适用“木桶法则”,即合取结构中最终结论的似真度与似真度最低的次级推论的似真度相一致。

其次,链式结构实际上是以前一个推论的结论作为小前提再展开一个新的推论,所以,其分量评估只需要依据之前对基础推论强度评估所得到的似真度,与叠加理据的支持度进行合并计算。

再次,在聚合结构中,最终结论的似真度理论上应当高于每一个单个推论的似真度。沃尔顿曾经在《实践推理》一书中尝试提出似真推理的规则。根据其针对聚合命题确立的规则,在聚合结构中,结论的似真度至少与前提中似真度最高的推论的似真度相一致。[45]沃尔顿的下述评论显然是适用于这种“聚合结构”的:在每一个单个推论中,前提或许对结论只提供了少量证据的支持。然而,尽管这些论证本身是微弱和非决定性的,但是在构成一个案件的庞大证据体中把它们结合在一起,就可能足以证明案件中存在争议的最终结论。孤立地看,这些推论是弱的,但汇聚起来就可能是强的。

复次,闭合结构与聚合结构不同的是,虽然它也是由两个以上的推论共同支持一个最终结论,但其中每一个次级推论都不能独立支持结论。因此,“闭合结构”在宏观上可以被看作是一个以两个以上的小前提组成的复合命题为小前提的推论,同样需要一个对应的理据,而最终结论的似真度便取决于这一复合命题的可靠性以及理据的支持度。沃尔顿将这些作为小前提的次级推论之间的关系看作是一种合取关系。根据他所确立的规则,如果那个叠加理据的支持度达到了确定性的程度,那么,最终结论的似真度至少与几个次级推论中似真度最小的推论的似真度一致。[46]在他看来,雷切尔针对似真推理提出的“最小似真前提规则”,即“结论至少应与似真性最小的前提一样似真”这一规则,只有在闭合结构中才有适用的空间。笔者基本同意这一观点,认为闭合结构应当适用“木桶法则”。

最后,对抗结构意味着不同的推论之间存在着否定、辩解和抗辩等关系,需要进行推论强度的比较和权衡,最终做出取舍。对于相反证据之间的证明力计算问题,边沁曾经提出如下思路,即对法官的说服程度应该相当于,用支持该命题的证据的初始证明力减去用以证明其他一般性或特定的不可靠假设的相反证据的证明力。[47]在笔者看来,无论是对于证据之间的比较和取舍,还是对于不同推论之间的比较和取舍,都不应该采用边沁建议的方式。这是因为,即使存在相反的证据或者推论,但一旦认定某一证据或者推论达到了法定的证明标准,那么,相反的证据或推论即可被视为不成立。因此,在某种意义上说,“对抗结构”所涉及的不是“减法”运算,而是一种选择性接受问题。相互冲突的次级推论之间是“全有或全无”的关系,即要么全部肯定某一方,要么全部否定某一方。当然,基于刑事证据推理的可废止性,这种全部肯定或全部否定只能是暂时性的,裁判者随时可以基于新情况而予以修正。

在明确了上述各种推论组合强度的计算方法之后,裁判者就可以通过合并计算来确定要件事实的似真度了。从要件事实到最终待证事实则不需要任何概率演算过程,只要每一个要件都达到了法定的证明标准,最终待证事实便得到了证明。

3. 对证据总体分量的检验

在对证据分量进行总体评估之后,还需要运用证明标准来对评估的结果进行检验,以确定是否符合法定要求。这一检验可以从正反两个方面展开。有学者将针对论证质量的评估方法区分为“内部可靠性评估”与“外部强度检验”两个方面。前者是指从内部来考察论证能否自圆其说;后者则是从外部来考察论证能在多大程度上抵御怀疑和反驳。[48]笔者认为,这一区分具有启发意义,可资借鉴。

(1)对内部可靠性的评估。从内部可靠性的角度来看,裁判者应当对最终待证事实的似真度是否符合法定要求进行评估,而开展这一评估的前提是对证明标准的明确界定。在笔者看来,与对证据与理据的概率评估一样,对证明标准的界定同样不适合采用数学概率。事实上,归纳概率能够包含数学概率所难以描述的信息。比如,“排除合理怀疑”这样一种归纳概率的描述方式就不是单纯的90%或者95%以上的有罪可能性等数学概率所能够取代的。这是因为,另外的10%或者5%的可能性未必是“合理”的。裁判者对于合理的怀疑必须100%地予以排除,而对于非合理怀疑则没有量化为某种数学概率的必要。

笔者认为,以归纳概率的方式来对证明标准进行模糊量化是必要且可行的。比如,2012年新修订的《刑事诉讼法》将“案件事实清楚,证据确实、充分”的证明标准解释为“排除合理怀疑”,这就使得裁判者对于何为“清楚”、何为“确实”和“充分”有了相应的评判依据。不过,对于何为“合理怀疑”,目前法律尚未作出明确的界定,需要理论界在这方面进一步加以探索。有学者认为,“合理怀疑”应当有具体的证据事实作为依据,从而使“怀疑”有根据,合逻辑,能验证,以保障其合理性。[49]这一思路显然是可取的,不过,除了证据之外,理据实际上也可以成为“合理怀疑”的来源。所以,“合理怀疑”可以被界定为,具有以证据、经验法则或科学法则为根据的怀疑,并且人们有理由相信该证据、经验法则或科学法则的可靠性。

(2)对外部强度的检验。从外部强度的角度来看,裁判者可以综合运用溯因推理法、印证法以及情理检验法等方法从相反的方向去发现和揭示对案情的其他解释余地以及在推理过程中存在的不合乎逻辑或情理之处。

① 溯因推理法的运用。裁判者可以运用溯因推理法去查明是否存在对案件事实的其他合理解释。威格莫尔认为,归纳推理(即本文所谓的准演绎推理)的独特危险在于,从作为证明基础的事实出发,除了得到主张的事实以外,还可能得出其他的解释,即可能的推论。那么,如何寻找对待证事实的其他解释呢?有学者指出,“至于如何认识疑问之存在,除审判官本身之知识经验以外,证据判断时所需要之思考力或联想力,亦至为重要。”[50]在笔者看来,这种所谓的“思考力或联想力”的实现方式在逻辑学上表现为溯因推理。一旦裁判者能够通过溯因推理提出不同于目标版本或最终待证事实的假设,也就意味着对案件事实的证明未能达到排除合理怀疑的程度。例如,针对张氏叔侄案原审裁判认定的事实寻求其他解释余地的溯因推理过程可以表述为:

警方在死者的指甲缝中提取到与两名被告人无法匹配的男性DNA成分;

但如果死者系被案外人所杀害,DNA不匹配将是理所当然的事情;

因此,有理由猜测本案真凶是案外的第三人。

通过上述溯因推理过程,我们就可以提出对指控犯罪事实的“合理怀疑”,而认为被告人的辩解存在合理的根据。实际上,在整个刑事证据推理的每一个环节都可以运用溯因推理探寻其他可能性,即在每一个推论中寻找关于证据、理据和结论的替代性解释。然后,据此对原有版本进行微调,甚至推翻原有版本。

② 印证方法的运用。裁判者可以运用我国传统的印证方法来检验整个证据推理的过程是否存在逻辑上的矛盾。由于印证是事实认定的必要条件而非充分条件,所以,与其说裁判者对印证法的运用旨在确保逻辑体系的完整性和一致性,不如说旨在发现和揭示证据推理过程中的矛盾。而这些矛盾之处便构成了对目标版本和最终待证事实的“合理怀疑”,裁判者应当据此对原有的推理过程展开进一步审查,并在必要时对证据推理的过程和结果加以修正。

③ 情理检验法的运用。除了上述两种方法,裁判者还可以运用情理检验法来检验证据推理的过程和结果是否违背常识。这种情理检验法实际上类似于心理学家们提出的故事模型方法,是以故事发生、发展和结局为线索,从人情事理的角度而非从逻辑的角度去发现证据推理中的不合情理之处,以期揭示对待证事实的“合理怀疑”。

从我国刑事司法实践来看,很多错案都可以从情理的角度对裁判结论提出质疑。例如,在张氏叔侄案中,作为侄子的张辉当着其叔叔的面强奸被害人,这显然有违情理。此外,如果被告人有作案意图,那么他在到达杭州之前的长途行驶过程中不作案,而偏偏在到达目的地,并且让被害人用自己的手机通知其亲友后再作案,这显然是常人难以理解的。

情理检验法除了可被用于针对裁判结论提出质疑,还可被用于针对证据的可靠性提出质疑和反驳。苏联学者维辛斯基曾经指出:“五个证人的陈述都是一样的:他们的说法连微小的细节上全都符合一致,他们什么都看见了,他们什么都记得清清楚楚,他们几乎是用同样的一些字句说出了自己的见闻,这些证人是要令人发生怀疑的,应当极其慎重地对待这些证人,通常我是不大相信这类证人的——我要提防这些丝毫无误绝对正确的证人。”[51]维辛斯基所提到的这种情况显然就属于不符合情理的情形。

四、结语:构建刑事证据推理的中国模式

本文批判性地借鉴威格莫尔分析法,并结合图尔敏模型对其加以改造,提出了刑事证据推理的“三步法”,以期为相关研究抛砖引玉。这里需要强调的是,笔者提出的精密论证模式与自由心证原则并不矛盾。精密论证是保障裁判者实现自由心证的更为科学的工具,而不是压抑或束缚裁判者主观能动性的“枷锁”。从发展的角度来看,人工智能技术在刑事证据推理中的应用拥有广阔的前景。比如,借助于大数据来开展对目标版本的搜寻;使用制图软件来建立逻辑模型;运用计算机来开展对证据分量的模糊计算,等等。不过,由于个案的情况千差万别,人工智能只能辅助而不可能取代人脑。

尽管英美法系国家在证据推理的研究上起步较早,但陪审团审判这一制度背景构成了精密论证模式在英美法系国家推广和应用的“瓶颈”。在路径依赖规律的作用下,相关研究的着眼点不在于改进裁判者的事实认定,而在于为控辩双方律师准备庭审服务。这一“先天不足”极大地降低了其实践价值,反过来也制约了证据推理理论自身的发展。相比之下,我国的职业法官审判制度为实现裁判者证据推理的科学化创造了必要的条件。

那么,刑事证据推理的“三步法”在合议制审判的背景下应当如何运行呢?20世纪80年代初,美国心理学家黑斯蒂等曾探讨了两种不同类型的陪审团决策模式,即“裁决驱动型”(verdict-driven)与“证据驱动型”(evidence-driven)。前者是指陪审员们先公开表决,形成不同派别,然后不同阵营之间展开辩论;后者是指陪审员们在共同分析证据的基础上,共同形成对事实认定的结论。[52]这一类型化分析富有启发意义。笔者认为,合议庭或者审判委员会应当采取“证据驱动型”的决策模式。换言之,裁判者们应当遵循本文提出的三个步骤,在共同思考和充分讨论的基础上逐个完成每一个步骤,其中每一个步骤都要充分地集思广益,而不应当是在各个裁判者独自完成证据推理全过程的基础上再开展对裁判结论的简单表决。只有这样,才能在合议制之下真正发挥精密论证模式的优势。

当然,精密论证模式所呈现的只是一种应然的逻辑进路,其在现实的刑事裁判中能否实现还取决于诸多主客观条件的制约。裁判者能否科学地搜寻和选择目标事实版本,能否正确地建构证据推理模型,能否准确地评估证据总体分量,不仅取决于裁判者的逻辑思维能力,还取决于裁判者自身的知识储备和经验积累。因此,提升裁判者在证据推理方面的业务技能和素质势在必行。为此,我国高等院校的法学专业应当开设与证据推理相关的课程,以便对未来的法律从业者开展相应的职业训练。同时,我们还应当进一步完善法官选任制度、合议制度、专家辅助人制度以及裁判说理制度,为刑事证据推理的科学化提供制度保障。因此,刑事证据推理模式的转型是一个复杂的系统工程,并非可以一蹴而就。但是,这并不妨碍司法机关和司法人员在办理个案的过程中追求刑事证据推理科学化的尝试。经过“由点到面”的累积,刑事证据推理模式的转型必将潜移默化地向前推进。随着无辜者数量的不断减少,司法的权威性和公信力也将得到更为有效的保障。

【作者简介】

封利强,浙江工商大学法学院副教授,中国社会科学院法学研究所博士后研究人员。

封利强,浙江工商大学法学院副教授,中国社会科学院法学研究所博士后研究人员。

【注释】

本文系国家社科基金项目“刑事裁判中的证据推理机制研究”(项目批准号:13BFX071)的阶段性成果。

[1]陈朴生:《刑事证据法》,台湾三民书局1979年版,第151页。

[1]陈朴生:《刑事证据法》,台湾三民书局1979年版,第151页。

[2]郑成良:《法律思维是一种职业的思考方式》,载葛洪义主编:《法律方法与法律思维》(第1辑),中国政法大学出版社2002年版,第40页。

[3]参见龙宗智、衡静:《直觉在证据判断中的作用》,载何家弘主编:《证据学论坛》(第2卷),中国检察出版社2001年版,第403页。

[4]Joseph C. Hutcheson, Jr., The Judgment Intuitive: The Function of the 'Hunch' in Judicial Decision, 14 Cornell L. Q. 274, 278 (1929)。

[5]Jerome Frank, Law and the Modern Mind, at 112 (Transaction Publishers, 1930)。

[6]参见刘畅:《证明与印证》,载《世界哲学》2011年第3期。

[7]参见[美]里德·黑斯蒂主编:《陪审员的内心世界——陪审员裁决过程的心理分析》,刘威、李恒译,北京大学出版社2006年版,第240页。

[8]前引[6],刘畅文。

[9]很多英美学者习惯于使用“证据分析”的提法来描述证据推理。他们所称的“证据分析”显然不是对证据的自然科学属性的分析,也不是对单个证据证明力的分析,而是对证据与事实之间逻辑关系的分析。

[10]对于“generalization”学界有多种不同的译法,有学者将其翻译为“概括”、“涵括”、“普遍原理”等。不过,笔者认为,在推理和论证的语境下,将其翻译为“概化命题”更为可取。

[11]See John H. Wigmore, the Science of Judicial Proof: As Given by Logic, Psychology, and General Experience, and Illustrated in Judicial Trials, at 21 (Little, Brown, and company, 1937)。

[12]See Terence Anderson, On Generalizations I: A Preliminary Exploration, 40 South Texas L. Rev. 455, 455 (1999)。

[13]See Stephen E. Toulmin, the Uses of Argument, at 89 (Cambridge University Press, 2003)。

[14]对于“Warrants”一词,学界有“保证”、“正当理由”、“凭据”、“理据”等多种译法,笔者认为“理据”这一译法比较贴切。

[15]See Stephen E. Toulmin, supra note [13], at 91.

[16]参见熊明辉:《诉讼论证——诉讼博弈的逻辑分析》,中国政法大学出版社2010年版,第123页。

[17]前引[7],黑斯蒂书,第30?31页。

[18]See John H. Wigmore, supra note 11, at 48.

[19]William Twining, Theories of Evidence: Bentham and Wigmore, at 142?143 (Stanford University Press, 1985)。

[20]Peter Tillers & Eric D. Green, Probability and Inference in the Law of Evidence: the Uses and Limits of Bayesianism, at 317 (Kluwer Academic Publishers, 1988)。

[21]William Twining, Rethinking Evidence: Exploratory Essays, at 444?445 (Cambridge University Press, 2006)。

[22]王国有:《日常思维与非日常思维》,人民出版社2005年版,第30页。

[23]See Richard D. Friedman, Infinite Strands, Infinitesimally Thin: Storytelling, Bayesianism, Hearsay and Other Evidence, 14 Cardozo L. Rev. 79, 92 (1992)。

[24]据媒体报道,当时杭州市出租车已经普遍安装了GPS定位系统,是有可能调取到这方面证据的。

[25]参见胡学军:《推导作为诉讼证明的逻辑》,载《法学研究》2011年第6期。

[26]Atocha Aliseda, Abductive Reasoning:Logical Investigations into Discovery and Explanation, at 33 (Springer, 2006)。

[27]有学者将论证中使用的概化命题称为证据性概化命题(evidential generalizations),而把故事中使用的概化命题称为因果性概化命题(causal generalizations)。See Floris Bex, Arguments, Stories and Criminal Evidence:A Formal Hybrid Theory, at 27(Springer, 2011)。

[28]See Gilbert Harman, the Inference to the Best Explanation, 74 Philosophical Review 88, 91 (1965)。

[29]See Atocha Aliseda, supra note [25], at 33.

[30]参见熊秋红:《转变中的刑事诉讼法学》,北京大学出版社2004年版,第289页。

[31]参见[美]特伦斯·安德森、[美]戴维·舒姆、[英]威廉·特文宁:《证据分析》(第2版),张保生、朱婷、张月波等译,中国人民大学出版社2012年版,第412页。

[32]See Stephen E. Toulmin, supra note [17], at 101.

[33]参见杨宁芳:《图尔敏论证逻辑思想研究》,人民出版社2012年版,第104页。

[34]参见封利强:《司法证明过程论》,法律出版社2012年版,第163-164页。

[35]在图表中,P代表作为结论的待证事实,E代表作为前提的证据或事实命题,下同。

[36]See L. Jonathan Cohen, the Probable and the Provable, at 60 (Clarendon Press, 1977)。

[37]前引[16],熊明辉书,第21页。

[38]See L. Jonathan Cohen, supra note , at 94.

[39]Id., at 93.

[40]前引[16],熊明辉书,第21页。

[41]L. Jonathan Cohen, supra note [34], at 40.

[42]Id., at 40?41.

[43]See William Twining, supra note [19], at 125.

[44]L. Jonathan Cohen, supra note [34], at 267.

[45]See Douglas N. Walton, Practical Reasoning: Goal?driven, Knowledge?based, Action?guiding Argumentation, at 356, (Rowman & Littlefield, 1990)。

[46]Id.,at 356.

[47]See William Twining, supra note [19], at 54?55.

[48]See Jean Goodwin, Wigmore's Chart Method, 20 Informal Logic 223, 233 (2000)。

[49]参见龙宗智:《中国法语境中的“排除合理怀疑”》,载《中外法学》2012年第6期。

[50]蔡墩铭:《审判心理学》,台湾水牛出版社1981年版,第683页。

[51][苏]拉洪诺夫:《苏维埃刑事诉讼中证人的证言》,董镜苹、俞康勤译,法律出版社1956年版,第181页。

[52]See Reid Hastie, Steven D. Penrod & Nancy Pennington, Inside the Jury, at 163 (Harvard University Press, 1983)。

有话要说...